ABSTRAK

Minyak kelapa sawit merupakan bahan baku yang efisien untuk produksi biodiesel karena hasil minyaknya yang tinggi dan hemat biaya, sehingga menjadikannya sebagai komponen utama dalam industri biofuel global. Namun, perluasan perkebunan kelapa sawit telah menimbulkan masalah lingkungan dan sosial ekonomi yang substansial. Tinjauan ini secara kritis menilai dampak lingkungan dari biodiesel minyak kelapa sawit, termasuk emisi gas rumah kaca, penggundulan hutan, hilangnya keanekaragaman hayati, dan degradasi sumber daya air dan tanah. Selain itu, tinjauan ini mengeksplorasi perdebatan “pangan versus bahan bakar”, dengan menekankan bagaimana persaingan untuk lahan dan sumber daya antara produksi biodiesel dan budidaya pangan memengaruhi ketahanan pangan global, khususnya di negara-negara berkembang. Yang membedakan tinjauan ini adalah fokusnya pada negara-negara produsen Asia Tenggara, khususnya Indonesia dan Malaysia, di mana kebijakan biodiesel dan perubahan penggunaan lahan bersinggungan dengan sistem pangan dan lingkungan dengan cara yang unik. Tidak seperti penelitian sebelumnya, artikel ini menyelidiki konsekuensi konversi lahan gambut yang sering diabaikan, dengan menyoroti perannya dalam memperburuk emisi karbon dan hilangnya keanekaragaman hayati. Dengan memberikan analisis terperinci tentang trade-off sosial-ekonomi dan tantangan keberlanjutan yang terkait dengan biodiesel minyak sawit, tinjauan ini menawarkan wawasan tentang interaksi kompleks antara energi terbarukan, ketahanan pangan, dan pengelolaan lingkungan. Tinjauan ini juga mengevaluasi inovasi teknologi dan praktik terbaik yang dapat mengurangi dampak negatif. Lebih jauh, tinjauan ini secara kritis mengkaji inisiatif sertifikasi seperti Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) serta efektivitasnya dalam mempromosikan praktik berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan studi kasus, artikel ini menunjukkan penerapan praktis dari prinsip-prinsip ini, menawarkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti bagi para pembuat kebijakan, pemangku kepentingan industri, dan peneliti di lapangan.

1 Pendahuluan

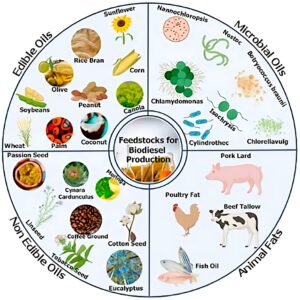

Seiring dengan meningkatnya urgensi global untuk memerangi perubahan iklim dan mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK), telah terjadi pergeseran signifikan menuju sumber energi terbarukan dan berkelanjutan. Biodiesel, yang muncul sebagai alternatif utama untuk bahan bakar fosil, menawarkan potensi untuk mengurangi emisi karbon dan meminimalkan jejak lingkungan yang terkait dengan bahan bakar berbasis minyak bumi konvensional. Di antara berbagai bahan baku yang tersedia untuk produksi biodiesel, minyak sawit menonjol karena hasil minyaknya yang tinggi, efisiensi, dan efektivitas biaya, terutama di wilayah tropis seperti Asia Tenggara dan Afrika Barat (Purnama, Trisunaryanti, et al. 2024 ; Rival dan Levang 2014 ; Kaniapan et al. 2021 ; Jha dan Schmidt 2021 ; Yasin et al. 2017 ).

Namun, dominasi minyak sawit dalam industri biodiesel bukannya tanpa tantangan dan kontroversi. Perluasan perkebunan kelapa sawit yang pesat telah dikaitkan erat dengan berbagai masalah lingkungan yang serius, termasuk penggundulan hutan, hilangnya keanekaragaman hayati, dan peningkatan emisi karbon dari perubahan penggunaan lahan. Transformasi hutan tropis menjadi perkebunan kelapa sawit telah menyebabkan kerusakan ekologi yang signifikan, terutama yang memengaruhi habitat yang penting bagi spesies yang terancam punah seperti orangutan dan harimau (Gatti dan Velichevskaya 2020 ). Lebih jauh lagi, konversi hutan dan lahan gambut melepaskan sejumlah besar karbon yang tersimpan, sehingga merusak penghematan karbon yang dimaksudkan dari produksi biodiesel (Jaafar et al. 2020 ).

Selain itu, konsekuensi lingkungan dari produksi biodiesel minyak sawit meluas hingga degradasi sumber daya air dan tanah. Praktik pertanian intensif yang terkait dengan budidaya kelapa sawit, seperti penggunaan pupuk kimia dan pestisida, telah menyebabkan pencemaran air dan erosi tanah, yang selanjutnya memperburuk jejak lingkungan dari biodiesel minyak sawit (Petrenko et al. 2016 ; Syafrani et al. 2022 ). Lahan gambut, yang memainkan peran penting dalam penyimpanan karbon, sangat rentan terhadap degradasi ketika dikonversi untuk budidaya kelapa sawit, melepaskan sejumlah besar karbon dioksida dan GRK lainnya ke atmosfer (Jaafar et al. 2020 ). Konversi ini tidak hanya mengurangi kapasitas penyimpanan karbon ekosistem ini tetapi juga berkontribusi terhadap hilangnya keanekaragaman hayati yang unik pada habitat lahan gambut.

Perdebatan “pangan versus bahan bakar” semakin memperumit masalah ini. Pengalihan lahan dan sumber daya pertanian untuk produksi biodiesel menimbulkan risiko bagi ketahanan pangan global dengan berpotensi mengurangi ketersediaan lahan untuk tanaman pangan. Kekhawatiran ini khususnya akut mengingat populasi global yang terus tumbuh dan permintaan pangan yang meningkat, yang memerlukan keseimbangan yang cermat antara produksi energi dan budidaya pangan (Naylor dan Higgins 2018 ). Beberapa perspektif telah membentuk perdebatan ini, termasuk dimensi etika, kelembagaan, dan kebijakan. Thompson ( 2012 ) membahas implikasi moral dari memprioritaskan bahan bakar daripada pangan dalam sistem pertanian, sementara Kuchler dan Linnér ( 2012 ) menawarkan analisis silsilah, yang menunjukkan bagaimana organisasi internasional telah membingkai ulang masalah ini sebagai dilema pangan-versus-pangan yang lebih luas yang membentuk kembali prioritas produksi pedesaan. Sementara itu, Srinivasan ( 2009 ) menyoroti bagaimana struktur insentif untuk adopsi biofuel secara tidak sengaja dapat memperburuk kerawanan pangan jika tidak dirancang dengan hati-hati. Perspektif ini menggarisbawahi kompleksitas dalam memastikan bahwa peralihan ke biofuel, termasuk biodiesel minyak sawit, tidak memperburuk kelangkaan pangan atau meningkatkan harga pangan, terutama di wilayah yang rentan (Chong et al. 2021 ; Ahmed 2020 ).

Untuk mengatasi berbagai tantangan yang beraneka ragam ini, berbagai inisiatif keberlanjutan telah ditetapkan. Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), yang didirikan pada tahun 2004, merupakan inisiatif utama yang bertujuan untuk mempromosikan produksi minyak sawit yang bertanggung jawab melalui sistem sertifikasi yang menetapkan kriteria lingkungan dan sosial, termasuk penggunaan lahan yang bertanggung jawab dan perlindungan kawasan bernilai konservasi tinggi (RSPO 2018 ). Namun, efektivitas sertifikasi ini masih diperdebatkan, dengan kekhawatiran tentang ketidakpatuhan dan penegakan yang tidak memadai (Gatti dan Velichevskaya 2020 ; Syafrani et al. 2022 ; Tey et al. 2020 ; Ogahara et al. 2022 ).

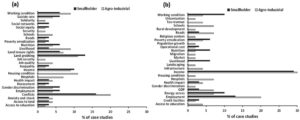

Meskipun ada inisiatif-inisiatif ini, masih terdapat kesenjangan yang signifikan dalam mencapai keberlanjutan sejati dalam produksi biodiesel minyak sawit. Pertama, meskipun penelitian saat ini telah mendokumentasikan secara luas dampak lingkungan dari budidaya minyak sawit, terdapat kekurangan penilaian siklus hidup (LCA) komprehensif yang mengintegrasikan perubahan penggunaan lahan tidak langsung dan dampak lingkungan kumulatif. Sebagian besar penelitian yang ada cenderung berfokus pada dampak langsung, seperti penggundulan hutan dan emisi karbon, tanpa mempertimbangkan secara memadai konsekuensi ekologi yang lebih luas dari waktu ke waktu dan ruang (Cisneros et al. 2021 ; Ramirez-Contreras et al. 2020 ; McCalmont et al. 2021 ). Selain itu, peran petani kecil dalam produksi minyak sawit berkelanjutan masih kurang dieksplorasi. Para petani ini sering kali kekurangan sumber daya dan pengetahuan untuk menerapkan praktik-praktik berkelanjutan, yang menyebabkan degradasi lingkungan yang berkelanjutan dan distribusi manfaat ekonomi yang tidak merata dari biodiesel minyak sawit (Ogahara et al. 2022 ).

Kesenjangan signifikan lainnya terletak pada pemahaman terbatas tentang dampak jangka panjang konversi lahan gambut terhadap emisi karbon dan keanekaragaman hayati. Sementara beberapa penelitian telah menyoroti pentingnya lahan gambut dalam penyimpanan karbon global, kontribusi penuhnya terhadap mitigasi perubahan iklim dan konsekuensi degradasinya tidak sepenuhnya tertangkap dalam penelitian saat ini (Qiu et al. 2020 ; Ribeiro et al. 2021 ). Selain itu, inovasi teknologi yang ada yang ditujukan untuk meningkatkan keberlanjutan produksi biodiesel minyak sawit, seperti konversi termal tinggi, perengkahan katalitik, dan biofuel generasi kedua, menghadapi hambatan ekonomi dan teknis yang sering diabaikan dalam diskusi kebijakan (Purnama, Trisunaryanti, et al. 2024 ; Wijaya et al. 2024 ; Aneu et al. 2022 ). Ada kebutuhan untuk penelitian lebih lanjut tentang bagaimana inovasi ini dapat ditingkatkan dan dibuat dapat diakses, terutama di negara-negara berkembang di mana produksi minyak sawit paling umum.

Tinjauan ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan ini dengan memberikan analisis komprehensif tentang tantangan lingkungan yang ditimbulkan oleh produksi biodiesel minyak sawit. Dengan mengevaluasi secara kritis dampak pada emisi GRK, penggundulan hutan, hilangnya keanekaragaman hayati, dan degradasi air dan tanah, serta mengatasi perdebatan “pangan versus bahan bakar”, artikel ini berupaya menawarkan perspektif yang seimbang tentang keberlanjutan minyak sawit sebagai bahan baku biodiesel. Melalui pemeriksaan inisiatif keberlanjutan saat ini, inovasi teknologi, dan studi kasus tentang praktik terbaik, tinjauan ini berkontribusi pada wacana yang sedang berlangsung tentang pencapaian industri biodiesel minyak sawit yang lebih berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan data yang didasarkan pada kawasan, dinamika sosial-ekologis, dan analisis kebijakan, tinjauan ini berkembang melampaui penilaian lingkungan konvensional untuk menyoroti hubungan makanan-energi-lingkungan yang bernuansa dalam industri minyak sawit Asia Tenggara .

2 Minyak Sawit sebagai Bahan Baku Biodiesel

Minyak kelapa sawit telah memperkuat perannya sebagai bahan baku pilihan untuk produksi biodiesel, terutama karena hasil minyaknya yang tak tertandingi dan efisiensi produksinya. Budidayanya, terutama di wilayah tropis, mendukung permintaan global yang kuat akan biodiesel, menjadikannya komponen penting dalam industri ini. Selain itu, pentingnya minyak kelapa sawit secara ekonomi tidak dapat dilebih-lebihkan, karena minyak kelapa sawit memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian negara-negara produsen, yang mendukung mata pencaharian lokal dan pendapatan nasional (Purnama, Syafrani, dkk. 2024 ).

2.1 Hasil Minyak Tinggi, Efisiensi, dan Pemanfaatan Sumber Daya Berkelanjutan

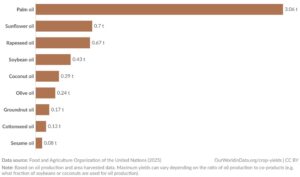

Minyak kelapa sawit memiliki hasil minyak yang tinggi dan efisiensi produksi yang menjadikannya salah satu bahan baku yang paling disukai untuk produksi biodiesel. Pohon kelapa sawit ( Elaeis guineensis ), tanaman asli Afrika Barat tetapi dibudidayakan secara luas di Asia Tenggara, menonjol di antara tanaman penghasil minyak lainnya karena produktivitasnya yang luar biasa (Rival dan Levang 2014 ; Purnama, Syafrani, et al. 2024 ). Hasil minyak per hektar tidak tertandingi, dengan perkebunan kelapa sawit yang matang menghasilkan sekitar 3 ton minyak kelapa sawit setiap tahunnya, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1. Jauh melebihi hasil panen biji minyak utama lainnya, seperti kedelai, rapeseed, dan bunga matahari, yang masing-masing menghasilkan sekitar 0,43, 0,67, dan 0,7 ton per hektar (Ritchie 2022 ). Produktivitas yang tinggi tersebut sangat penting dalam konteks global di mana lahan pertanian semakin langka, dan permintaan akan sumber energi terbarukan seperti biodiesel terus meningkat.

Keunggulan hasil panen kelapa sawit yang signifikan disebabkan oleh biologi dan karakteristik pertumbuhan tanaman. Tidak seperti biji minyak tahunan yang memerlukan penanaman ulang setelah setiap panen, pohon kelapa sawit adalah tanaman tahunan yang mulai berbuah dalam waktu 3 hingga 4 tahun setelah penanaman dan dapat tetap produktif hingga 25–30 tahun (Murphy et al. 2021 ; Bakewell-Stone 2023 ). Masa produktif yang panjang ini berarti bahwa setelah didirikan, perkebunan kelapa sawit dapat menyediakan pasokan minyak terus menerus dengan input berkelanjutan yang relatif rendah dibandingkan dengan tanaman tahunan. Lebih jauh lagi, tandan buah kelapa sawit, yang mengandung minyak mesokarp (minyak sawit mentah) dan minyak inti (minyak inti sawit), menawarkan sumber minyak ganda, yang selanjutnya meningkatkan hasil panen minyak secara keseluruhan per hektar (Ilyas et al. 2022 ).

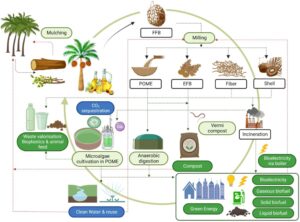

Selain produksi primer, penggunaan produk limbah dari industri minyak sawit sebagai bahan baku biodiesel menambah lapisan efisiensi dan keberlanjutan lainnya. Misalnya, minyak goreng bekas dari minyak sawit, yang biasanya dibuang setelah digunakan, dapat digunakan kembali sebagai bahan baku biodiesel. Hal ini tidak hanya mengurangi limbah tetapi juga meminimalkan dampak lingkungan dengan mengalihkan minyak bekas dari tempat pembuangan sampah dan saluran air (Aneu et al. 2022 ) . Konversi minyak goreng bekas menjadi biodiesel sangat menguntungkan di daerah perkotaan di mana akumulasi minyak bekas cukup besar, memberikan alternatif berkelanjutan untuk minyak sawit murni sekaligus mengatasi tantangan pengelolaan limbah.

Lebih jauh lagi, limbah pabrik kelapa sawit (POME) dan tandan buah kosong (EFB), produk sampingan dari pengolahan minyak kelapa sawit, semakin diakui sebagai bahan baku potensial untuk produksi biodiesel. Bahan-bahan ini, yang melimpah di daerah penghasil minyak kelapa sawit, dapat diolah menjadi biodiesel atau bentuk bioenergi lainnya, sehingga meningkatkan efisiensi keseluruhan rantai pasokan minyak kelapa sawit dan berkontribusi pada ekonomi sirkular (Rubinsin et al. 2020 ; Athoillah dan Ahmad 2022 ). Pemanfaatan produk sampingan ini tidak hanya meningkatkan keberlanjutan biodiesel minyak kelapa sawit tetapi juga menawarkan manfaat ekonomi dengan mengurangi biaya pembuangan limbah dan menghasilkan aliran pendapatan tambahan bagi produsen.

Permintaan global terhadap minyak sayur telah mendorong perluasan budidaya kelapa sawit, khususnya di kawasan seperti Indonesia dan Malaysia, yang menghasilkan lebih dari 80% produksi minyak sawit dunia (Ritchie 2022 ). Hasil panen yang tinggi per hektar tidak hanya membuat kelapa sawit lebih hemat lahan, tetapi juga meningkatkan keuntungan ekonomi bagi produsen, sehingga menjadikannya tanaman yang sangat menarik bagi perkebunan komersial skala besar dan petani kecil (Parveez et al. 2020 ).

Kelayakan ekonomi budidaya kelapa sawit merupakan faktor utama yang mendorong perluasannya sebagai bahan baku biodiesel. Di wilayah tropis seperti Indonesia, yang memiliki kondisi iklim ideal untuk pertumbuhan kelapa sawit, tanaman ini menawarkan peluang yang menguntungkan untuk memenuhi kebutuhan energi domestik dan permintaan pasar internasional. Data yang disajikan dalam Tabel 1 dengan jelas menggambarkan bahwa perkebunan kelapa sawit telah menjadi kekuatan utama di sektor perkebunan Indonesia, yang mencerminkan kontribusinya yang signifikan terhadap perekonomian negara dan kepentingan strategisnya di pasar minyak nabati global.

| Propinsi | Minyak kelapa sawit | Kelapa | Karet | Kopi | Kakao | Tebu | Teh | Tembakau |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Aceh | 478.10 | 102.60 | Rp 100.000 | 114.00 | 93.40 | 0.00 | 0.00 | Jam 2.30 |

| Sumatera Utara | 1371.90 | Nomor 111.40 | 373.10 | 98.60 | 53.40 | 7.60 | 3.50 | 1.90 |

| Sumatera Barat | 444.10 | 85.30 | 130.70 | 23.80 | 64.80 | 0.00 | 2.90 | 0.10 |

| Riau | 2869.30 | 437.80 | 240.40 | jam 4.30 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Jambi | 1062.40 | 115.60 | 408.50 | 31.50 | 2.50 | 0.00 | 1.80 | 0.30 |

| Sumatera Selatan | 1162.70 | pukul 69.30 | 883.30 | 267.20 | Jam 10.00 | 31.60 | 1.50 | 0.10 |

| Bengkulu | 416.90 | 8.80 | 101.80 | Nomor 91.20 | 5.60 | 0.00 | 0,90 | 0.00 |

| Lampung | 199,50 | 89.70 | 174.50 | 155.20 | Rp 77.000 | 141.20 | 0.00 | 0,50 |

| Kepulauan Bangka Belitung | 250.80 | 8.60 | 45.80 | 0.30 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Kepulauan Riau | 7.60 | 33.50 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Jakarta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Jawa Barat | 15.80 | 144.60 | 44.70 | 53.20 | 5.10 | 13.90 | 78.50 | jam 8.00 |

| Jawa Tengah | 0.00 | 200.10 | Tanggal 28.40 | 49.00 | 4.60 | 48.80 | 8.90 | Rp 50.000 |

| Yogyakarta | 0.00 | 38.80 | 0.10 | 1.80 | 4.90 | Jam 2.30 | 0.10 | 0.40 |

| Jawa Timur | 0.00 | 228.40 | pukul 19.00 | 91.40 | 39.00 | 227.00 | 1.60 | 90.60 |

| Banten | tanggal 18.20 | 74.60 | 15.50 | 6.20 | 7.60 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |

| Bali | 0.00 | 70.10 | 0.00 | 33.80 | 13.60 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |

| Nusa Tenggara Barat | 0.00 | 58.00 | 0.00 | 13.90 | 7.70 | 3.80 | 0.00 | pukul 34.30 |

| Nusa Tenggara Timur | 0.00 | Nomor 136.30 | 0.00 | 76.80 | 63.40 | 2.60 | 0.00 | 1.50 |

| Kalimantan Barat | 2200.80 | 94.20 | 326.40 | 7.50 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Kalimantan Tengah | 2196.30 | 37.10 | 312.80 | 2.10 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Kalimantan Selatan | 516.70 | 36.70 | 208.90 | 2.20 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Kalimantan Timur | 1328.50 | Tanggal 20.10 | 76.20 | 1.40 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Kalimantan Utara | 242.40 | 1.30 | 2.60 | 1.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sulawesi Utara | 0.00 | 273.40 | 0.00 | 7.70 | pukul 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sulawesi Tengah | Nomor 143.30 | 218.10 | 5.80 | Jam 11.30 | 274.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |

| Sulawesi Selatan | 53.10 | 91.50 | 8.50 | 79.40 | 175.50 | 12.90 | 0.00 | 1.50 |

| Sulawesi Tenggara | 62.00 | 61.70 | 0,80 | 9.60 | 225.40 | 3.10 | 0.00 | 0.00 |

| Gorontalo | pukul 15.40 | pukul 71.30 | 0.00 | 1.30 | Jam 13.00 | 9.80 | 0.00 | 0.00 |

| Sulawesi Barat | 147.30 | 43.10 | 0.00 | 16.50 | Rp 142.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Maluku | Tanggal 10.20 | 116.80 | 6.20 | 1.30 | tanggal 24.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Maluku Utara | 5.60 | 204.00 | 0.00 | 0.40 | Jam 22.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Papua Barat | pukul 73.30 | 22.90 | 0.00 | 0.30 | Tanggal 11.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Papua Barat Daya | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Papua | 143.60 | 25.70 | 8.70 | 14.70 | 32.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Papua Selatan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Papua Tengah | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Papua Dataran Tinggi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Indonesia | 15.435,70 | 3331.60 | 3546.20 | 1268.90 | 1410.90 | 504.80 | 99.80 | 191.80 |

Catatan: Semua nilai dalam ribuan hektar. Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2023 .

Bahasa Indonesia: Selain hasil panennya yang tinggi, minyak sawit sangat cocok untuk diubah menjadi biodiesel karena sifat kimianya yang menguntungkan dan kemampuan beradaptasi terhadap proses konversi termal. Produksi biodiesel biasanya melibatkan reaksi kimia yang dikenal sebagai transesterifikasi, di mana trigliserida dalam minyak bereaksi dengan alkohol (biasanya metanol) dengan adanya katalis untuk menghasilkan metil ester asam lemak (FAME), konstituen utama biodiesel (Utubira et al. 2018 ). Kandungan asam lemak bebas (FFA) minyak sawit yang relatif rendah, dibandingkan dengan minyak nabati lainnya seperti minyak jarak dan minyak tamanu, membuatnya menguntungkan dalam proses ini. Kandungan FFA yang tinggi dalam minyak bahan baku dapat menyebabkan pembentukan sabun selama transesterifikasi, yang mempersulit produksi dan mengurangi hasil panen. Kadar FFA minyak sawit yang lebih rendah membantu mengurangi masalah ini, memungkinkan produksi biodiesel yang lebih mudah dan hemat biaya (Ong et al. 2011 ). Selain itu, stabilitas kimia minyak sawit dalam proses konversi termal, seperti pirolisis, meningkatkan potensinya untuk menghasilkan biofuel dengan sifat-sifat yang menguntungkan, yang selanjutnya memperkuat perannya sebagai bahan baku serbaguna untuk produksi energi berkelanjutan (Purnama, Trisunaryanti, dkk. 2024 ).

Seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2 , minyak sawit memiliki kadar asam lemak jenuh dan tak jenuh tunggal yang tinggi, yang memberikan biodiesel stabilitas oksidatif yang lebih baik daripada biodiesel yang diproduksi dari minyak yang kurang jenuh seperti kedelai atau kanola (Ong et al. 2011 ). Stabilitas oksidatif merupakan faktor penting dalam kualitas biodiesel, karena memengaruhi masa simpan dan kinerja bahan bakar dalam berbagai kondisi. Semakin tinggi stabilitasnya, semakin lama biodiesel dapat disimpan tanpa mengalami degradasi, sehingga membuat biodiesel berbasis minyak sawit lebih andal dan diminati di pasaran.

| Properti | Minyak kelapa sawit | Minyak biji raps | minyak kedelai | Minyak jarak | Minyak bunga matahari |

|---|---|---|---|---|---|

| Kandungan asam lemak jenuh (%) | 50 (Palmitat, Stearat) (Sabahannur dan Alimuddin 2022 ) | 7 (Palmitat, Stearat) (Zapevalov dkk. 2021 ) | 13 (Palmitat) (Gangolu dkk. 2022 ) | 21 (Palmitat, Stearat) (Singh et al. 2021 ) | 15 (Palmitat, Stearat) (Akkaya 2018 ) |

| Kandungan asam lemak tak jenuh (%) | 50 (Oleat, Linoleat) (Sabahannur dan Alimuddin 2022 ) | 93 (Oleat, Linoleat, Linolenat) (Zapevalov dkk. 2021 ) | 87 (Oleat, Linoleat, Linolenat) (Gangolu dkk. 2022 ) | 79 (Oleat, Linoleat, Gadoleat) (Singh dkk. 2021 ) | 85 (Oleat, Linoleat) (Akkaya 2018 ) |

| Stabilitas oksidasi (h pada 110°C) | 10.3 (Dey dkk. 2021 ) | 7.6 (Dey dkk. 2021 ) | 5 (Dey dkk. 2021 ) | 5 (Dey dkk. 2021 ) | 0,9 (Dey dkk. 2021 ) |

Sifat kimia biodiesel dari minyak sawit ditingkatkan oleh karakteristik fisiknya yang menguntungkan, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap efisiensinya sebagai bahan baku biofuel. Sifat fisik seperti viskositas, densitas, nilai asam, dan titik nyala menentukan kinerja biodiesel di berbagai iklim dan jenis mesin (Abdelrahman et al. 2020 ). Biodiesel minyak sawit menunjukkan viskositas yang relatif rendah (4,42 cSt) dan nilai asam yang rendah (0,08 mg KOH/g), yang menunjukkan fluiditas dan stabilitas yang baik, terutama di iklim yang lebih hangat. Titik nyala 267°C semakin mendukung stabilitasnya pada suhu yang lebih tinggi, sehingga sangat cocok untuk daerah tropis. Jika dibandingkan dengan minyak bunga matahari dan jagung, yang memiliki nilai kalor lebih tinggi (masing-masing 45,3 dan 45 MJ/kg), biodiesel minyak sawit dapat menghasilkan lebih sedikit energi per satuan massa, yang dapat menjadi batasan dalam aplikasi yang membutuhkan banyak energi. Meskipun demikian, angka setana yang lebih tinggi (62) pada biodiesel minyak sawit membuatnya lebih unggul dalam hal kualitas penyalaan, mengungguli banyak bahan baku biodiesel lainnya seperti rapeseed dan bunga matahari. Tabel 3 memberikan perbandingan terperinci dari karakteristik fisik ini, yang menyoroti kekuatan dan keterbatasan spesifik dari setiap sumber biodiesel dalam berbagai kondisi iklim.

| Milik | Kedelai | Biji raps | Bunga matahari | Minyak kelapa sawit | Kacang | Jagung | Kapas | Jarak pagar |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Kepadatan (g/ cm3 ) | 0,89 | 0,88 | 0,88 | 0,86–0,9 | 0,88 | 0,88–0,89 | 0,87 | 0.86 |

| Titik Nyala (°C) | 254 | 246 | 274 | 267 | 271 | 277 | 234 | 225 |

| Viskositas Kinematik (cSt) | 4.08 | 4.3–5.83 | 4.9 | 4.42 | 4.42 | 3.39 | 4.07 | 4.78 |

| Nilai Asam (mg KOH/g) | 0,15 | 0,25–0,45 | 0.24 | 0,08 | 3.0 | — | 0.16 | 0.496 |

| Angka Cetane | 52 | 49–50 | 49 | 62 | 54 | 58–59 | 54 | 61–63 |

| Nilai Pemanasan (MJ/kg) | 39.6 | 39.7 | 45.3 | 34 | 40.1 | 45 | 45 | 40–42 |

Sumber: Abdelrahman dkk. ( 2020 ).

2.2 Produksi dan Permintaan Global

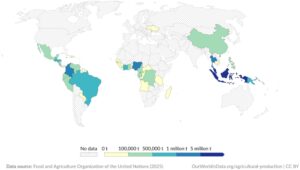

Produksi dan permintaan global untuk minyak sawit telah mengalami pertumbuhan eksponensial selama beberapa dekade terakhir, terutama didorong oleh fleksibilitas, efektivitas biaya, dan efisiensinya sebagai bahan baku biodiesel. Pada tahun 2021, Indonesia dan Malaysia bersama-sama menyumbang sekitar 85% dari produksi minyak sawit dunia, dengan Indonesia sendiri memproduksi sekitar 50 juta metrik ton per tahun (Ritchie 2022 ) (lihat Gambar 2 ). Lonjakan produksi yang cepat ini merupakan respons langsung terhadap meningkatnya permintaan global untuk biofuel, khususnya di kawasan seperti Eropa dan Amerika Utara, di mana kebijakan seperti arahan energi terbarukan (RED) di Uni Eropa telah mengamanatkan penggabungan biofuel ke dalam bauran energi (Komisi Eropa 2018 ). Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk mengurangi emisi GRK dan beralih ke sumber energi yang lebih berkelanjutan.

Hasil panen kelapa sawit yang tinggi per hektar dan biaya produksi yang relatif rendah menjadikannya pilihan yang menarik untuk produksi biodiesel, yang memungkinkannya mendominasi pasar biofuel global. Populasi global yang terus bertambah, ditambah dengan meningkatnya konsumsi energi, telah semakin mendorong permintaan biodiesel berbasis minyak kelapa sawit. Menurut prospek energi ExxonMobil, konsumsi energi global diproyeksikan meningkat hampir 25% pada tahun 2040, dengan biofuel diharapkan memainkan peran penting dalam memenuhi permintaan ini (ExxonMobil 2017 ). Dalam konteks ini, minyak kelapa sawit menonjol karena kemampuannya untuk menghasilkan minyak dalam jumlah besar dari lahan yang relatif kecil, menjadikannya pemain kunci dalam industri biofuel (Kuss et al. 2015 ).

Namun, peningkatan permintaan minyak sawit yang cepat tidak terjadi tanpa konsekuensi lingkungan yang signifikan. Perluasan perkebunan kelapa sawit untuk memenuhi permintaan global telah menjadi pendorong utama penggundulan hutan di wilayah tropis, khususnya di Asia Tenggara. Penggundulan hutan ini telah menyebabkan hilangnya habitat kritis bagi spesies yang terancam punah, seperti orangutan, harimau, dan badak, dan telah berkontribusi terhadap emisi karbon yang signifikan melalui perusakan lahan gambut yang kaya karbon (Gatti dan Velichevskaya 2020 ; Jaafar et al. 2020 ; Ritchie 2022 ). Transformasi ekosistem ini menjadi perkebunan monokultur tidak hanya mengurangi keanekaragaman hayati tetapi juga mengganggu layanan ekosistem, seperti pengaturan air dan kesuburan tanah, yang selanjutnya memperburuk degradasi lingkungan (Petrenko et al. 2016 ; Liu et al. 2018 ).

Selain penggundulan hutan, meningkatnya permintaan minyak sawit telah menyebabkan meningkatnya praktik pertanian, yang sering kali melibatkan penggunaan pupuk dan pestisida secara berlebihan. Praktik-praktik ini dapat mengakibatkan pencemaran badan air, degradasi tanah, dan emisi nitrogen oksida, gas rumah kaca yang kuat (Kaupper et al. 2020 ; Skiba et al. 2020 ; Hosseini and Wahid 2015 ; Nta et al. 2020 ). Selain itu, alih fungsi lahan gambut untuk budidaya kelapa sawit sangat memprihatinkan, karena melepaskan sejumlah besar karbon tersimpan ke atmosfer, yang berkontribusi terhadap perubahan iklim (Jaafar et al. 2020 ).

Ke depannya, permintaan minyak sawit diperkirakan akan terus tumbuh, dengan proyeksi yang menunjukkan bahwa produksi global dapat mencapai 240 juta metrik ton pada tahun 2050 (Tullis 2019 ). Peningkatan produksi yang diantisipasi ini menimbulkan tantangan yang signifikan bagi pembangunan berkelanjutan. Tanpa adopsi praktik berkelanjutan yang meluas, biaya lingkungan yang terkait dengan produksi minyak sawit kemungkinan akan meningkat. Berbagai skema sertifikasi, seperti RSPO, telah ditetapkan untuk mempromosikan produksi minyak sawit yang lebih berkelanjutan, tetapi efektivitasnya telah dipertanyakan karena masalah seperti ketidakpatuhan dan kurangnya penegakan (Gatti dan Velichevskaya 2020 ; Syafrani et al. 2022 ; Tey et al. 2020 ; Ogahara et al. 2022 ).

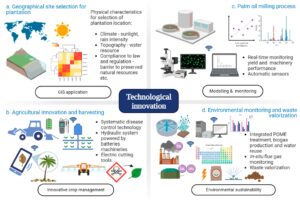

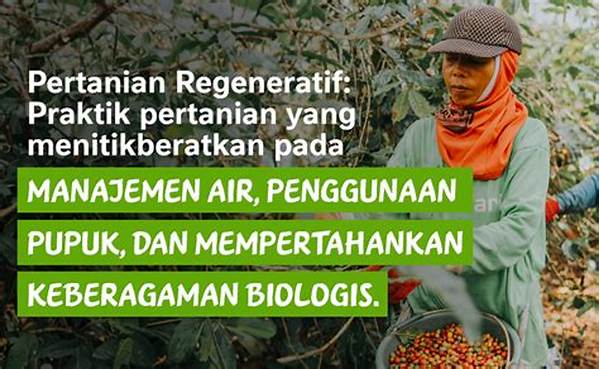

Untuk mengurangi dampak lingkungan dari produksi minyak sawit, sangat penting untuk mengadopsi praktik pertanian yang lebih berkelanjutan, seperti wanatani, pertanian presisi, dan penggunaan perubahan penggunaan lahan yang kurang invasif (Purnama, Syafrani, et al. 2024 ). Mengintegrasikan sistem silvopastoral—seperti penggembalaan rotasi multi-spesies ruminansia kecil—juga telah terbukti dapat meregenerasi vegetasi semak belukar dan mengendalikan gulma secara efektif, mengurangi ketergantungan herbisida dan meningkatkan keanekaragaman hayati (Tohiran et al. 2023 ). Selain itu, mempromosikan penggunaan bahan baku alternatif, seperti minyak limbah dan biomassa non-pangan lainnya, dapat membantu mengurangi tekanan pada lahan dan sumber daya alam sambil tetap memenuhi permintaan biodiesel yang terus meningkat (Aneu et al. 2022 ; Saputra et al. 2024 ; Wijaya et al. 2024 ). Dengan menyeimbangkan kebutuhan peningkatan produksi minyak kelapa sawit dengan pengelolaan lingkungan, mungkin saja manfaat tanaman yang berharga ini dapat dipertahankan tanpa memperburuk tantangan ekologi dan sosial yang saat ini terkait dengan budidayanya.

2.3 Pentingnya Ekonomi

Kelapa sawit merupakan tulang punggung perekonomian beberapa negara berkembang, terutama di Asia Tenggara dan Afrika Barat. Di Indonesia dan Malaysia, kelapa sawit memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDB nasional dan merupakan sumber utama pendapatan devisa. Misalnya, di Indonesia, industri kelapa sawit menghasilkan pendapatan ekspor sekitar $28,7 miliar pada tahun 2022, yang menggarisbawahi peran pentingnya dalam perekonomian negara (OEC 2022 ). Dampak ekonomi industri ini melampaui pendapatan ekspor, karena juga memainkan peran penting dalam pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan. Sektor ini menyediakan lapangan kerja langsung dan tidak langsung bagi jutaan orang, termasuk petani kecil, pekerja perkebunan, dan mereka yang terlibat dalam pemrosesan dan distribusi. Diperkirakan bahwa di Indonesia sendiri, lebih dari 16 juta orang secara langsung atau tidak langsung bekerja di sektor kelapa sawit, menjadikannya salah satu sumber lapangan kerja paling signifikan di negara ini (Martono 2024 ; Yuslaini et al. 2023 ).

Meskipun kontribusi ekonomi industri minyak sawit tidak dapat disangkal, perannya yang semakin besar sebagai bahan baku biodiesel—terutama di bawah mandat nasional—menimbulkan kekhawatiran tentang bagaimana prioritas keamanan energi dapat berinteraksi dengan keamanan pangan dan alokasi lahan di wilayah-wilayah ini. Di beberapa negara penghasil biodiesel, khususnya Indonesia dan Malaysia, kebijakan energi nasional telah memprioritaskan minyak sawit sebagai bahan baku biofuel yang strategis. Misalnya, kebijakan pencampuran biodiesel wajib Indonesia (B30 dan B40 yang diusulkan) telah secara signifikan meningkatkan permintaan domestik untuk minyak sawit, memposisikannya sebagai aset ekonomi dan solusi keamanan energi (Suharsono et al. 2022 ). Namun, kebijakan semacam itu secara tidak langsung dapat memengaruhi produksi pangan, karena lebih banyak lahan pertanian dialokasikan untuk energi daripada tanaman pangan (Kuchler dan Linnér 2012 ). Keseimbangan antara tujuan kebijakan ini masih rapuh dan memerlukan perencanaan terpadu untuk menghindari kerentanan pasokan pangan jangka panjang.

Di Malaysia, industri minyak sawit juga penting, berkontribusi sekitar 5% terhadap PDB nasional dan menyediakan lapangan kerja bagi lebih dari 600.000 orang (Chik et al. 2023 ). Negara ini merupakan produsen minyak sawit terbesar kedua di dunia, dan industri ini merupakan pendorong utama ekonomi ekspornya, dengan produk minyak sawit menyumbang sekitar 3% dari total ekspor pada tahun 2021 (MOF 2022 ). Signifikansi ekonomi ini tidak terbatas pada tingkat nasional; tetapi juga memainkan peran penting dalam ekonomi regional, khususnya di daerah pedesaan di mana kesempatan kerja alternatif terbatas.

Pentingnya minyak kelapa sawit secara ekonomi melampaui perannya sebagai bahan baku biodiesel. Minyak kelapa sawit juga merupakan bahan utama dalam berbagai produk makanan dan non-makanan, termasuk minyak goreng, margarin, kosmetik, sabun, dan deterjen. Keserbagunaan minyak kelapa sawit telah menjadikannya bahan pokok dalam industri makanan global, yang digunakan dalam sekitar 50% dari semua produk kemasan (World Wildlife Fund (WWF) 2020 ). Aplikasi yang luas ini semakin mendiversifikasi dampak ekonominya, menciptakan rantai nilai tambahan dan mendukung berbagai industri. Bagi banyak negara berkembang, minyak kelapa sawit bukan hanya produk pertanian tetapi pilar penting stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

Namun, ketergantungan yang besar pada minyak kelapa sawit sebagai penggerak ekonomi telah menimbulkan beberapa tantangan. Perluasan perkebunan kelapa sawit yang pesat terkadang mengakibatkan konflik sosial atas penggunaan lahan, khususnya di wilayah-wilayah yang sistem penguasaan lahannya tidak didefinisikan atau ditegakkan dengan baik. Dalam beberapa kasus, akuisisi lahan skala besar untuk budidaya kelapa sawit telah meminggirkan petani kecil dan masyarakat adat, yang menyebabkan perselisihan dan, dalam beberapa kasus, kekerasan (DeVos 2019 ; Rutten et al. 2019 ; Rival dan Levang 2014 ). Konflik sosial ini menyoroti interaksi yang kompleks antara pembangunan ekonomi dan keadilan sosial di sektor kelapa sawit.

Lebih jauh lagi, manfaat ekonomi industri minyak kelapa sawit sering kali tidak merata. Sementara perusahaan agribisnis besar dan perusahaan multinasional meraup untung besar, petani kecil—yang merupakan bagian penting dari produsen—sering kali berjuang dengan produktivitas yang lebih rendah, akses terbatas ke pasar, dan kurangnya dukungan teknis. Ketimpangan ini dapat melanggengkan kemiskinan dan ketimpangan di masyarakat pedesaan, sehingga melemahkan tujuan pembangunan yang lebih luas yang terkait dengan produksi minyak kelapa sawit (Ruml et al. 2022 ).

Meskipun menghadapi tantangan-tantangan ini, minyak kelapa sawit tetap menjadi sumber daya ekonomi yang vital bagi banyak negara berkembang. Pentingnya bagi ekonomi nasional, khususnya dalam hal pendapatan ekspor dan lapangan kerja, tidak dapat dilebih-lebihkan. Namun, untuk memastikan keberlanjutan industri dalam jangka panjang, sangat penting untuk mengatasi masalah sosial dan lingkungan yang terkait dengan produksi minyak kelapa sawit. Ini membutuhkan kebijakan yang seimbang yang mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan pengelolaan lingkungan serta inisiatif yang mendukung petani kecil dan mengurangi konflik sosial. Pengembangan praktik produksi minyak kelapa sawit yang berkelanjutan, ditambah dengan sistem penguasaan tanah yang adil dan transparan, sangat penting untuk mempertahankan manfaat ekonomi industri sambil menjaga hak dan mata pencaharian semua pemangku kepentingan yang terlibat (Radyi et al. 2024 ). Oleh karena itu, perencanaan kebijakan di masa mendatang harus mengintegrasikan penilaian ketahanan pangan dan target energi terbarukan, memastikan bahwa peningkatan penggunaan biodiesel tidak merusak ketahanan pertanian atau keberlanjutan sistem pangan.

3 Dampak Lingkungan Produksi Biodiesel Kelapa Sawit

Meskipun biodiesel minyak kelapa sawit menghadirkan alternatif terbarukan untuk bahan bakar fosil, produksinya telah menarik perhatian signifikan karena tantangan lingkungan yang ditimbulkannya. Karena permintaan global untuk biofuel terus meningkat, perluasan perkebunan kelapa sawit telah memicu perdebatan sengit mengenai keberlanjutan minyak kelapa sawit sebagai bahan baku biodiesel.

3.1 Emisi GRK dan Siklus Hidup Biodiesel Kelapa Sawit

Perdebatan mengenai kontribusi biodiesel minyak kelapa sawit terhadap emisi GRK merupakan salah satu isu paling krusial dalam menilai keberlanjutan lingkungannya. Biodiesel, secara umum, sering dipuji sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan daripada bahan bakar fosil karena potensinya dalam mengurangi emisi GRK. Namun, ketika mempertimbangkan siklus hidup penuh biodiesel minyak kelapa sawit—dari pendirian perkebunan hingga pembakarannya sebagai bahan bakar—gambarannya menjadi lebih kompleks, yang memperlihatkan dampak lingkungan yang signifikan dan beragam.

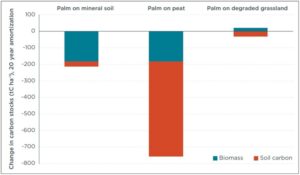

Salah satu sumber emisi GRK paling substansial dalam siklus hidup biodiesel kelapa sawit muncul dari konversi lahan awal yang diperlukan untuk membangun perkebunan kelapa sawit. Perluasan pertanian kelapa sawit sering dikaitkan dengan deforestasi, khususnya di wilayah tropis seperti Asia Tenggara, di mana hutan primer dan lahan gambut ditebang untuk memberi jalan bagi perkebunan baru. Ekosistem ini termasuk yang paling padat karbon di dunia, menyimpan sejumlah besar karbon baik dalam biomassa maupun tanah. Ketika hutan-hutan ini ditebang, khususnya melalui pembakaran, karbon yang tersimpan dilepaskan ke atmosfer sebagai CO 2 , GRK yang kuat. Pelepasan ini dapat menghasilkan emisi karbon yang jauh melebihi penghematan karbon yang dicapai melalui penggunaan biodiesel dibandingkan dengan bahan bakar fosil (Khatiwada et al. 2018 ).

Lahan gambut, khususnya, menimbulkan kekhawatiran serius karena kemampuan penyimpanan karbonnya yang unik. Lahan gambut tropis menyimpan hingga 10 kali lebih banyak karbon daripada ekosistem di tanah mineral, dan drainase serta konversinya untuk budidaya kelapa sawit dapat melepaskan sejumlah besar CO 2 dan GRK lainnya, seperti metana (CH 4 ), dalam jangka waktu yang panjang (Harenda et al. 2018 ). Hilangnya karbon dari konversi lahan gambut bisa sangat signifikan sehingga meniadakan pengurangan GRK yang dirasakan yang dicapai melalui penggantian bahan bakar fosil dengan biodiesel. Penelitian telah menunjukkan bahwa waktu pengembalian karbon—waktu yang dibutuhkan untuk penghematan karbon dari penggunaan biodiesel untuk mengimbangi emisi dari konversi lahan—bisa memakan waktu beberapa dekade atau bahkan berabad-abad jika lahan gambut terlibat (Escobar et al. 2024 ).

Bahasa Indonesia: Di luar alih fungsi lahan, praktik pertanian berkelanjutan yang dibutuhkan untuk budidaya kelapa sawit juga berkontribusi terhadap emisi GRK. Penggunaan pupuk berbasis nitrogen di perkebunan kelapa sawit merupakan sumber nitrogen oksida (N 2 O) yang penting, GRK dengan potensi pemanasan global sekitar 298 kali lipat dari CO 2 selama 100 tahun (Drewer et al. 2020 ). Produksi, transportasi, dan aplikasi pupuk ini berkontribusi terhadap jejak karbon keseluruhan biodiesel minyak sawit. Selain itu, POME, produk sampingan dari proses ekstraksi minyak, merupakan sumber emisi metana yang signifikan. POME biasanya dikelola di laguna anaerobik terbuka, tempat ia mengalami fermentasi alami, melepaskan metana—GRK dengan potensi pemanasan global 21 kali lipat dari CO 2 —ke atmosfer. Sementara upaya sedang dilakukan untuk menangkap dan memanfaatkan metana dari POME untuk pembangkitan energi, praktik ini belum meluas, dan POME yang tidak dikelola tetap menjadi masalah lingkungan yang kritis (Sodri dan Septriana 2022 ).

Pemrosesan dan pengangkutan minyak sawit semakin menambah emisi GRK-nya. Proses intensif energi untuk memurnikan dan mengubah minyak sawit mentah menjadi biodiesel memerlukan masukan energi yang substansial, yang sering kali berasal dari sumber yang tidak terbarukan, yang berkontribusi terhadap jejak karbon dari produk biodiesel akhir. LCA biodiesel minyak sawit telah menunjukkan bahwa, tergantung pada praktik dan teknologi spesifik yang digunakan, emisi GRK yang terkait dengan produksinya dapat sebanding dengan, atau bahkan melebihi, emisi bahan bakar fosil konvensional (Phuang et al. 2021 ; Anyaoha dan Zhang 2023 ). LCA adalah alat penting untuk mengevaluasi dampak lingkungan sebenarnya dari biodiesel minyak sawit. LCA memperhitungkan semua tahap produksi, dari perubahan penggunaan lahan dan budidaya hingga pemrosesan, distribusi, dan penggunaan akhir. Studi telah menghasilkan berbagai hasil, yang mencerminkan keragaman praktik produksi, konteks geografis, dan asumsi yang digunakan dalam penilaian.

Misalnya, sebuah studi oleh Anyaoha dan Zhang ( 2023 ) mengindikasikan bahwa biodiesel minyak sawit dapat mencapai pengurangan GRK yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan solar fosil dalam kondisi tertentu, seperti penggunaan lahan terdegradasi untuk budidaya dan penerapan teknologi penangkapan metana di pabrik kelapa sawit. Namun, ketika mempertimbangkan skenario yang melibatkan deforestasi dan konversi lahan gambut, emisi GRK bersih dari biodiesel minyak sawit dapat jauh lebih tinggi daripada bahan bakar fosil, sehingga menimbulkan keraguan atas manfaat lingkungannya secara keseluruhan (Anyaoha dan Zhang 2023 ). Faktor penting lainnya yang memengaruhi emisi siklus hidup biodiesel minyak sawit adalah hasil perkebunan kelapa sawit. Hasil yang lebih tinggi per hektar dapat mengencerkan emisi per unit biodiesel yang diproduksi, sehingga prosesnya lebih efisien dan ramah lingkungan. Namun, untuk mencapai hasil yang lebih tinggi ini sering kali memerlukan input pertanian intensif, yang dapat meningkatkan bentuk degradasi lingkungan lainnya, seperti erosi tanah, polusi air, dan hilangnya keanekaragaman hayati (Ahirwal et al. 2022 ).

Selain LCA, analisis tekno-ekonomi (TCA) memberikan wawasan berharga tentang kelayakan dan keberlanjutan produksi biodiesel minyak sawit. Misalnya, Ong et al. ( 2012 ) menunjukkan bahwa biaya bahan baku mencapai hampir 79% dari total biaya produksi, yang menunjukkan bahwa kebijakan fiskal—seperti subsidi dan kontrol harga—dapat memainkan peran penting dalam mengurangi hambatan ekonomi sambil mempertahankan alokasi tanaman pangan. Lebih jauh, Sakdasri et al. ( 2018 ) menunjukkan bahwa menggunakan proses metanol superkritis rasio molar rendah (L-SCM) dapat menghasilkan nilai sekarang bersih (NPV) dan efisiensi energi yang lebih tinggi sambil memungkinkan penggunaan minyak yang tidak dapat dimakan dengan mutu rendah. Inovasi ini membantu mengoptimalkan proses produksi dan meminimalkan persaingan lahan dengan tanaman pangan, menawarkan jalur strategis untuk menyelaraskan energi dan ketahanan pangan di wilayah penghasil biodiesel.

3.2 Deforestasi dan Dampaknya terhadap Keanekaragaman Hayati

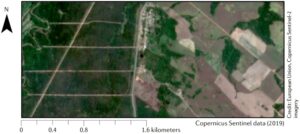

Perluasan perkebunan kelapa sawit yang pesat merupakan pendorong utama deforestasi di wilayah tropis, dengan Asia Tenggara menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak. Konversi wilayah hutan tropis yang luas menjadi perkebunan kelapa sawit monokultur memiliki konsekuensi yang parah dan luas bagi keanekaragaman hayati, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3 (Payne 2021 ). Hutan tropis adalah salah satu ekosistem dengan keanekaragaman hayati tertinggi di Bumi, yang menampung berbagai spesies tumbuhan, hewan, dan mikroba yang luar biasa, banyak di antaranya bersifat endemik dan tidak dapat ditemukan di tempat lain (Purnama, Mutamima, et al. 2024 ). Penggantian ekosistem yang kaya dan kompleks ini dengan monokultur kelapa sawit mengakibatkan hilangnya habitat yang sangat besar, yang mengancam kelangsungan hidup banyak spesies dan menyebabkan gangguan ekologi yang berjenjang. Penelitian terbaru menyoroti bagaimana strategi penyisihan dan pembagian lahan memengaruhi hunian mamalia asli di lanskap ini (Narayana et al. 2024 ).

Salah satu dampak paling langsung dari penggundulan hutan untuk budidaya kelapa sawit adalah hilangnya habitat bagi spesies yang tak terhitung jumlahnya, banyak di antaranya yang sudah terancam punah. Spesies ikonik seperti orangutan ( Pongo pygmaeus dan Pongo abelii ), harimau Sumatra ( Panthera tigris sumatrae ), dan gajah kerdil Kalimantan ( Elephas maximus borneensis) termasuk di antara yang paling terdampak oleh perusakan habitat hutan mereka. Spesies ini membutuhkan wilayah hutan yang luas dan bersebelahan untuk berkembang, dan alih fungsi habitat mereka menjadi perkebunan secara drastis mengurangi ruang dan sumber daya yang tersedia yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup (Gatti dan Velichevskaya 2020 ). Ketika habitat mereka menyusut, hewan-hewan ini dipaksa ke wilayah yang lebih kecil dan lebih terisolasi, meningkatkan kerentanan mereka terhadap perburuan liar, konflik manusia-satwa liar, dan ancaman lainnya (Strang dan Rusli 2021 ).

Selain itu, hilangnya keanekaragaman hayati tidak terbatas pada mamalia besar; spesies yang lebih kecil, termasuk burung, serangga, dan amfibi, juga menderita hilangnya habitat akibat penggundulan hutan. Organisme ini memainkan peran penting dalam fungsi ekosistem seperti penyerbukan, penyebaran benih, dan pengendalian hama. Penurunan atau kepunahan spesies ini dapat mengganggu proses ini, yang mengarah pada ketidakseimbangan ekologi lebih lanjut dan degradasi ekosistem hutan yang tersisa (Adla et al. 2022 ). Pengurangan kekayaan spesies secara keseluruhan tidak hanya mengurangi ketahanan ekologis wilayah ini tetapi juga mengikis warisan alam dan layanan ekologi yang disediakan hutan ini bagi umat manusia.

Penggundulan hutan untuk perkebunan kelapa sawit sering kali mengakibatkan fragmentasi bentang alam hutan yang tersisa. Alih-alih hamparan hutan yang terus menerus, yang tersisa adalah petak-petak habitat terisolasi yang dikelilingi oleh hamparan perkebunan monokultur. Fragmentasi ini memiliki implikasi ekologis yang signifikan, khususnya bagi pergerakan dan migrasi satwa liar. Banyak spesies, terutama mamalia besar dan burung, bergantung pada habitat yang saling terhubung untuk mendapatkan makanan, menemukan pasangan, dan bermigrasi secara musiman. Isolasi spesies ini di hutan yang terfragmentasi dapat menyebabkan perkawinan sedarah, berkurangnya keragaman genetik, dan, pada akhirnya, penurunan populasi (Gunawan et al. 2024 ).

Hilangnya koridor hutan, yang sangat penting untuk menghubungkan habitat yang terfragmentasi, semakin memperburuk masalah ini. Koridor memungkinkan hewan untuk berpindah di antara berbagai bagian hutan, menjaga keragaman genetik, dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Tanpa koridor ini, populasi satwa liar menjadi terbatas pada habitat yang semakin terisolasi dan terdegradasi, di mana mereka menghadapi risiko kepunahan lokal yang lebih tinggi (Torres et al. 2022 ). Selain mengancam spesies individu, fragmentasi hutan dapat mengganggu proses ekologi yang lebih luas, seperti siklus nutrisi dan rezim hidrologi, yang bergantung pada integritas dan keberlanjutan lanskap hutan (Fischer et al. 2021 ).

Konsekuensi penggundulan hutan untuk produksi minyak sawit tidak hanya sekadar hilangnya spesies dan habitat secara langsung. Transformasi hutan tropis yang beragam menjadi perkebunan yang seragam mengubah seluruh ekosistem, memengaruhi segala hal mulai dari komposisi tanah dan siklus air hingga pengaturan iklim. Misalnya, penebangan hutan dapat menyebabkan peningkatan erosi tanah, hilangnya kesuburan tanah, dan perubahan kualitas dan ketersediaan air (Galindo et al. 2022 ). Perubahan ini dapat berdampak berjenjang pada ekosistem lokal dan hilir, termasuk terganggunya habitat perairan dan mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada sumber daya hutan.

Deforestasi juga memiliki implikasi signifikan terhadap regulasi iklim global. Hutan tropis memainkan peran penting dalam menyerap karbon dioksida dari atmosfer, membantu mengurangi perubahan iklim. Perusakan hutan ini tidak hanya melepaskan karbon yang tersimpan dalam vegetasi dan tanah, tetapi juga mengurangi kapasitas planet untuk menyerap CO2 di masa mendatang, yang memperburuk pemanasan global (Adiaha et al. 2020 ). Oleh karena itu, hilangnya keanekaragaman hayati dan layanan ekologi yang disediakan oleh hutan merupakan kerugian ganda: hilangnya warisan alam secara langsung dan percepatan perubahan iklim secara tidak langsung.

3.3 Dampak terhadap Sumber Daya Air dan Tanah

Produksi biodiesel minyak sawit menimbulkan risiko yang cukup besar bagi sumber daya air dan tanah, khususnya di wilayah-wilayah yang budidaya kelapa sawitnya ekstensif. Praktik pertanian intensif yang dibutuhkan untuk produksi minyak sawit dengan hasil tinggi memerlukan input air dan pupuk kimia dalam jumlah besar, yang menyebabkan berbagai tantangan lingkungan. Salah satu perhatian utama dengan pertanian kelapa sawit adalah permintaan airnya yang tinggi. Perkebunan kelapa sawit, khususnya yang berada di wilayah dengan curah hujan terbatas, sering kali bergantung pada sistem irigasi yang ekstensif untuk mempertahankan produktivitas tanaman. Penarikan air dalam skala besar untuk irigasi dapat secara signifikan menguras sumber air lokal, mengurangi ketersediaan air untuk kebutuhan penting lainnya seperti persediaan air minum dan irigasi tanaman pangan. Di wilayah-wilayah yang perkebunan kelapa sawitnya terkonsentrasi, hal ini dapat menyebabkan konflik atas penggunaan air, yang memperburuk kelangkaan air dan mengancam mata pencaharian masyarakat setempat (Ferreira et al. 2023 ).

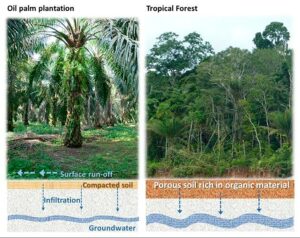

Lebih jauh lagi, budidaya kelapa sawit dapat menurunkan kualitas tanah melalui pemadatan dan erosi, membatasi pengisian ulang air tanah dan meningkatkan risiko banjir selama musim hujan, karena air hujan tidak dapat meresap dengan baik ke dalam tanah. Studi di Jambi, Indonesia, telah menunjukkan bahwa perluasan perkebunan kelapa sawit telah menyebabkan aliran sungai mengering di musim kemarau dan telah menyebabkan peningkatan frekuensi banjir selama musim hujan, memperburuk tantangan pengelolaan air setempat. Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4 , tanah yang padat di perkebunan kelapa sawit mengurangi pengisian ulang air tanah, dan ini semakin rumit dengan peningkatan limpasan permukaan karena degradasi tanah (Merten et al. 2017 ).

Selain itu, penggunaan pupuk kimia dan pestisida secara luas dalam budidaya kelapa sawit memiliki implikasi serius bagi kualitas air. Bahan kimia ini, jika tidak dikelola dengan baik, dapat meresap ke badan air di sekitarnya, yang menyebabkan polusi nutrisi dan degradasi ekosistem perairan. Limpasan dari perkebunan sering kali membawa nitrogen dan fosfor tingkat tinggi, yang dapat berkontribusi terhadap eutrofikasi di sungai, danau, dan wilayah pesisir. Eutrofikasi menyebabkan pertumbuhan alga yang berlebihan, yang menguras oksigen di dalam air dan menciptakan zona mati di mana kehidupan akuatik tidak dapat bertahan hidup (Bailey et al. 2020 ). Hal ini tidak hanya memengaruhi keanekaragaman hayati tetapi juga berdampak pada kualitas dan ketersediaan air untuk konsumsi manusia dan penggunaan lainnya. Selain polusi nutrisi, penggunaan pestisida di perkebunan kelapa sawit menimbulkan risiko bagi kehidupan akuatik. Pestisida dapat menjadi racun bagi ikan dan organisme akuatik lainnya, mengganggu rantai makanan dan menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati. Meskipun ada larangan yang ditetapkan oleh RSPO, banyak perkebunan kelapa sawit masih menggunakan pestisida berbahaya, seperti paraquat, untuk pengendalian gulma (Syafrani et al. 2022 ). Kontaminasi badan air dengan bahan kimia ini menimbulkan risiko kesehatan yang signifikan bagi manusia yang bergantung pada sumber air ini untuk minum dan mandi.

Kesehatan tanah merupakan masalah penting lainnya dalam produksi biodiesel kelapa sawit. Konversi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit biasanya melibatkan penebangan vegetasi dan gangguan signifikan pada tanah. Proses ini dapat menyebabkan peningkatan erosi tanah, terutama pada medan miring di mana penebangan pohon dan semak belukar membuat tanah rentan terhadap erosi angin dan air. Hilangnya lapisan tanah atas, yang kaya akan bahan organik dan nutrisi, dapat secara signifikan mengurangi kesuburan tanah dan, akibatnya, produktivitas lahan dalam jangka panjang. Aplikasi pupuk kimia yang berulang di perkebunan kelapa sawit dapat semakin menurunkan kualitas tanah. Meskipun pupuk penting untuk mempertahankan hasil panen yang tinggi, penggunaan pupuk yang berlebihan dapat menyebabkan pengasaman tanah, di mana pH tanah turun, sehingga kurang cocok untuk pertumbuhan tanaman. Tanah yang diasamkan membutuhkan lebih banyak masukan kimia untuk mempertahankan produktivitas, sehingga menciptakan siklus ketergantungan pada pupuk yang sulit diputus (Barłóg et al. 2022 ). Ketergantungan ini tidak hanya meningkatkan biaya produksi tetapi juga berkontribusi terhadap beban lingkungan dari budidaya kelapa sawit.

Di wilayah-wilayah tempat kelapa sawit ditanam di lahan gambut, risiko lingkungannya bahkan lebih besar. Lahan gambut adalah tanah kaya karbon yang menyimpan sejumlah besar karbon organik dalam bahan tanaman yang terurai sebagian. Pengeringan lahan gambut untuk budidaya kelapa sawit merupakan praktik umum, karena wilayah-wilayah ini sering dianggap cocok untuk pengembangan perkebunan. Namun, pengeringan lahan gambut memiliki konsekuensi lingkungan yang parah. Hal ini tidak hanya melepaskan sejumlah besar karbon yang tersimpan ke atmosfer, yang berkontribusi terhadap emisi GRK, tetapi juga mengganggu kestabilan struktur tanah, membuatnya lebih rentan terhadap penurunan tanah dan degradasi jangka panjang (Chadburn et al. 2022 ). Hilangnya lahan gambut sebagai penyerap karbon dan konversinya menjadi lanskap yang terdegradasi merupakan biaya lingkungan yang signifikan dari produksi minyak sawit.

Dampak produksi biodiesel kelapa sawit terhadap sumber daya air dan tanah menimbulkan kekhawatiran yang signifikan tentang keberlanjutan jangka panjang industri ini. Karena air dan tanah merupakan hal yang mendasar bagi produktivitas pertanian, degradasinya mengancam kemampuan perkebunan kelapa sawit untuk tetap bertahan dari waktu ke waktu. Menipisnya sumber daya air dan degradasi tanah tidak hanya mengurangi hasil panen tetapi juga meningkatkan kebutuhan akan input yang lebih intensif, sehingga meningkatkan biaya dan semakin memperburuk dampak lingkungan. Untuk mengatasi tantangan ini diperlukan peralihan ke praktik pertanian yang lebih berkelanjutan dalam budidaya kelapa sawit. Ini termasuk adopsi teknik irigasi hemat air, seperti sistem irigasi tetes (Afandi et al. 2022 ), penggunaan pupuk organik dan manajemen hama terpadu untuk mengurangi input kimia (Purnama et al. 2023 ; Anggrayni et al. 2025 ), dan perlindungan dan pemulihan lahan gambut untuk mencegah degradasi lebih lanjut.

Pupuk organik yang cocok untuk budidaya kelapa sawit di lahan gambut dapat dihasilkan dari limbah kelapa sawit, seperti TKKS, pelepah, sludge, dan POME. Namun, pemanfaatan limbah ini sebagai pupuk organik terhambat oleh tingginya kandungan selulosa yang menyebabkan proses dekomposisi menjadi sulit. Untuk mengatasi hal ini, penambahan bakteri indigenus penghasil enzim selulase yang berasal dari tanah gambut atau serasah yang terdapat di lahan gambut merupakan solusi yang tepat. Hapsoh dkk. ( 2021 ) melaporkan bahwa penggunaan biofertilizer yang mengandung bakteri selulolitik dari serasah di tanah gambut dapat mengurangi penggunaan pupuk anorganik di pembibitan kelapa sawit.

Skema sertifikasi minyak sawit berkelanjutan, seperti yang dipromosikan oleh RSPO, juga memainkan peran penting dalam mendorong praktik terbaik yang meminimalkan jejak lingkungan dari produksi minyak sawit. Sertifikasi ini dapat membantu meningkatkan produktivitas minyak sawit, terutama bagi petani kecil yang memiliki perkebunan besar tetapi memiliki produktivitas yang relatif rendah dibandingkan dengan perusahaan dan badan usaha milik negara. Akibatnya, deforestasi akibat perluasan lahan pertanian dan perkebunan di lahan gambut dapat diminimalkan. Rahutomo et al. ( 2023 ) melaporkan bahwa petani kecil bersertifikat ISPO dan RSPO memiliki produktivitas rata-rata yang lebih tinggi—dengan selisih 10,52 ton tandan buah segar (TBS) per hektar atau 82% lebih tinggi—daripada petani konvensional.

3.4 Peran Lahan Gambut dalam Penyimpanan Karbon dan Emisi

Lahan gambut merupakan ekosistem penting yang dikenal karena kemampuannya yang luar biasa dalam menyimpan karbon. Lahan gambut ini mengumpulkan bahan organik dalam bentuk gambut, yang berfungsi sebagai penyerap karbon yang signifikan, menyimpan sejumlah besar karbon dioksida (CO 2 ) yang jika tidak akan berkontribusi terhadap perubahan iklim. Namun, perluasan perkebunan kelapa sawit di lahan gambut telah menyebabkan konsekuensi lingkungan yang besar, khususnya dalam hal emisi karbon, konsumsi air, dan gangguan ekosistem.

Di banyak wilayah tropis, seperti Indonesia dan Malaysia, lahan gambut telah dikeringkan secara ekstensif dan diubah menjadi perkebunan kelapa sawit (McCalmont et al. 2021 ). Proses mengubah lahan basah ini menjadi lahan subur melibatkan pembangunan sistem drainase untuk menurunkan muka air tanah, sehingga lahan tersebut cocok untuk budidaya kelapa sawit. Drainase ini dicapai dengan menggali kanal dan parit untuk mengalirkan air dari gambut, yang pada gilirannya mengurangi kelembapan tanah dan memfasilitasi pertumbuhan tanaman (Ward et al. 2021 ). Proses konversi ini secara signifikan mengganggu fungsi penyimpanan karbon alami lahan gambut. Lahan gambut, ketika dikeringkan, mengalami proses dekomposisi yang dipercepat di mana bahan organik di gambut dipecah, melepaskan sejumlah besar CO2 ke atmosfer. Penelitian telah menunjukkan bahwa lahan gambut yang dikeringkan mengeluarkan hingga 50 kali lebih banyak CO2 dibandingkan dengan lahan gambut utuh yang tidak dikeringkan (Butlers et al. 2022 ). Selain itu, drainase lahan gambut dapat menyebabkan emisi GRK lainnya, seperti metana (CH 4 ) dan nitrogen oksida (N 2 O), yang selanjutnya memperburuk pemanasan global (Berglund et al. 2021 ).

Drainase lahan gambut untuk budidaya kelapa sawit juga memengaruhi konsumsi air dan kelembaban tanah. Pohon kelapa sawit, dengan sistem perakarannya yang relatif dangkal tetapi luas, menyerap air dari lapisan atas tanah. Di lahan gambut yang tidak dikeringkan, pohon-pohon ini dapat memperoleh manfaat dari muka air tanah yang tinggi secara alami, tetapi setelah lahan gambut dikeringkan, tanah menjadi lebih kering dan kurang mampu menahan kelembaban. Hal ini memperburuk efek pengeringan, sehingga memerlukan praktik pengelolaan air tambahan untuk mempertahankan produksi minyak sawit (Afandi et al. 2022 ). Drainase ekstensif yang diperlukan untuk budidaya kelapa sawit dapat menyebabkan perubahan signifikan dalam siklus hidrologi lokal. Ini mengurangi pengisian ulang air tanah dan mengganggu pola aliran air alami, yang berdampak pada ekosistem di sekitarnya dan mengurangi ketersediaan air untuk penggunaan lain. Hasilnya sering kali berupa penurunan kesuburan tanah dan peningkatan risiko kondisi kekeringan, yang selanjutnya dapat berdampak pada hasil panen dan kesehatan lingkungan (Merten et al. 2017 ).

Dampak lingkungan dari alih fungsi lahan gambut terdokumentasi dengan baik di berbagai studi kasus. Di Indonesia, drainase lahan gambut yang luas dan alih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit telah menyebabkan degradasi lingkungan yang parah, termasuk kebakaran yang sering terjadi dan intens yang melepaskan karbon tersimpan dan menurunkan kualitas udara (Saharjo dan Novita 2021 ; Novita 2016 ). Proses ini juga mengakibatkan penggundulan hutan, yang mengurangi stok karbon melalui penyerapan biomassa dan melepaskan karbon tambahan dari tanah yang terganggu (Gambar 5 ). Demikian pula, di Malaysia, alih fungsi lahan gambut telah menyebabkan perubahan ekologi yang signifikan, termasuk gangguan pada siklus air lokal dan peningkatan emisi gas rumah kaca (Jaafar et al. 2020 ; Århem 2011 ).

Upaya untuk mengatasi tantangan lingkungan ini mencakup inisiatif untuk menghentikan konversi lahan gambut lebih lanjut dan memulihkan lahan gambut yang terdegradasi. Pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan untuk membatasi ekspansi kelapa sawit di lahan gambut dan mempromosikan pembasahan kembali area yang dikeringkan untuk mengurangi emisi karbon dan memulihkan keseimbangan ekologi (Giesen dan Sari 2018 ). Selain itu, revitalisasi lahan gambut penting untuk merehabilitasi lahan yang terdegradasi sehingga dapat dikelola secara berkelanjutan, yang berpotensi memungkinkan budidaya kelapa sawit yang ramah lingkungan yang mengurangi emisi karbon (Pratiwi et al. 2021 ). Langkah-langkah ini penting untuk mengurangi jejak lingkungan dari budidaya kelapa sawit dan melestarikan fungsi ekologis lahan gambut.

4 Perdebatan Makanan vs. Bahan Bakar

Perdebatan tentang pangan versus bahan bakar merupakan isu kritis dan kompleks dalam konteks produksi biofuel, khususnya mengenai minyak kelapa sawit sebagai bahan baku biodiesel. Seiring meningkatnya permintaan sumber energi terbarukan seperti biodiesel, perluasan perkebunan kelapa sawit menimbulkan kekhawatiran besar tentang penggunaan lahan dan implikasinya terhadap ketahanan pangan global. Transformasi berkelanjutan sektor kelapa sawit diperlukan untuk mencegah hilangnya keanekaragaman hayati dan menjaga sistem pangan (Azhar et al. 2017 ).

4.1 Persaingan untuk Lahan dan Sumber Daya

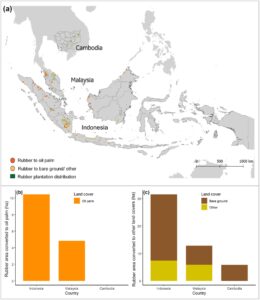

Budidaya kelapa sawit membutuhkan lahan yang sangat luas, yang sering kali menyebabkan alih fungsi lahan yang sebelumnya digunakan untuk tanaman pangan atau habitat alami. Di negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia, hal ini telah menjadi tren yang signifikan, di mana lahan yang luas yang sebelumnya digunakan untuk tanaman seperti karet, padi, atau produk pertanian penting lainnya diubah menjadi perkebunan kelapa sawit (Gambar 6 ). Konversi ini didorong oleh nilai ekonomi kelapa sawit yang tinggi, yang telah mendorong baik petani kecil maupun perusahaan skala besar untuk mengganti tanaman tradisional dengan budidaya kelapa sawit.

Pergeseran penggunaan lahan ini khususnya bermasalah di wilayah tropis, di mana kondisi untuk budidaya kelapa sawit—seperti curah hujan tinggi, suhu yang konsisten, dan tanah yang subur—tumpang tindih dengan wilayah yang secara tradisional digunakan untuk menanam tanaman pangan penting. Perluasan perkebunan kelapa sawit telah menyebabkan meningkatnya persaingan untuk mendapatkan lahan dan sumber daya, yang sangat penting untuk produksi pangan. Pengalihfungsian lahan pertanian ini dapat mengurangi ketahanan pangan dan membatasi ketersediaan lahan untuk penggunaan pertanian lainnya, sehingga menjadi masalah yang mendesak bagi keberlanjutan sistem pangan di wilayah ini (Agele et al. 2022 ).

Persaingan untuk mendapatkan lahan bukan hanya masalah logistik pertanian; hal ini memiliki implikasi sosial-ekonomi dan lingkungan yang mendalam. Di banyak negara berkembang, di mana pertanian merupakan kegiatan ekonomi utama dan ketahanan pangan sudah rapuh, prioritas lahan untuk produksi biodiesel atas tanaman pangan dapat menyebabkan berkurangnya luas lahan yang tersedia untuk tanaman pokok seperti beras, jagung, dan gandum. Tanaman ini sangat penting bagi pola makan jutaan orang, terutama di wilayah berpendapatan rendah, dan setiap penurunan produksi dapat berdampak langsung dan parah pada ketersediaan dan keterjangkauan pangan (Brinkman et al. 2020 ; Paul et al. 2023 ).

Salah satu konsekuensi paling signifikan dari persaingan ini adalah tergusurnya tanaman pangan oleh perkebunan kelapa sawit, yang dapat menyebabkan kekurangan pangan lokal dan meningkatnya ketergantungan pada impor pangan (Hervas dan Isakson 2020 ). Pergeseran ini tidak hanya merusak ketahanan pangan lokal tetapi juga membuat negara-negara terpapar pada volatilitas harga pangan global, yang meningkatkan kerentanan mereka terhadap guncangan ekonomi eksternal. Pengalihan fungsi lahan pertanian untuk tanaman biofuel seperti kelapa sawit dapat menaikkan harga tanah, sehingga mempersulit petani kecil—yang sering kali lebih fokus pada produksi pangan untuk konsumsi lokal—untuk bersaing dengan perkebunan kelapa sawit skala besar (Azhar et al. 2021 ).

Selain itu, perluasan perkebunan kelapa sawit sering kali mengakibatkan konsolidasi kepemilikan lahan, dengan perusahaan agribisnis besar mengakuisisi lahan yang luas untuk perkebunan monokultur. Tren ini dapat meminggirkan petani kecil dan masyarakat adat, merampas hak tanah tradisional mereka, dan mengganggu praktik pertanian lokal. Konsentrasi lahan di tangan beberapa entitas besar tidak hanya mengurangi keanekaragaman tanaman yang ditanam tetapi juga mengancam ketahanan sistem pangan lokal dengan mengurangi keanekaragaman hayati pertanian dan sistem pengetahuan tradisional yang telah menopang ketahanan pangan selama beberapa generasi (Meyfroidt et al. 2022 ).

Pengalihan minyak sawit dari pasar pangan ke pasar bahan bakar semakin memperburuk masalah ini, karena dapat berdampak langsung dan mendalam pada harga pangan. Minyak sawit merupakan bahan pokok dalam pola makan banyak penduduk di seluruh dunia, terutama di negara-negara berkembang yang menjadi sumber utama lemak dan kalori. Seiring dengan meningkatnya permintaan biodiesel, semakin banyak minyak sawit yang diarahkan untuk produksi bahan bakar, sehingga mengurangi pasokan yang tersedia untuk penggunaan pangan (Priwiningsih dan Abidin 2022 ). Pengalihan pasokan ini dapat menyebabkan harga minyak sawit dan produk berbasis minyak sawit menjadi lebih tinggi, sehingga semakin sulit bagi konsumen berpenghasilan rendah untuk membeli bahan pangan penting ini.

Implikasi ekonomi dari persaingan ini melampaui pasar pangan langsung. Kenaikan harga minyak sawit akibat meningkatnya permintaan dari sektor biodiesel dapat memicu efek berantai pada harga minyak nabati lainnya, karena konsumen dan industri mencari alternatif yang lebih murah. Hal ini dapat berkontribusi pada inflasi harga pangan yang lebih luas, yang memengaruhi keterjangkauan berbagai macam produk pangan. Bagi rumah tangga berpenghasilan rendah, yang biasanya menghabiskan sebagian besar pendapatan mereka untuk makanan, kenaikan kecil pada harga pangan pun dapat menyebabkan penurunan signifikan dalam konsumsi pangan dan kualitas gizi secara keseluruhan (Penne dan Goedemé 2021 ; Daniel 2020 ). Selain itu, volatilitas harga minyak global dapat memperburuk dampak harga pangan dari produksi biodiesel minyak sawit. Ketika harga minyak tinggi, profitabilitas produksi biodiesel meningkat, mendorong lebih banyak minyak sawit ke pasar bahan bakar dan mengurangi pasokan yang tersedia untuk pangan. Sebaliknya, ketika harga minyak turun, permintaan biodiesel dapat menurun, yang menyebabkan fluktuasi harga minyak sawit yang dapat mengganggu stabilitas pasar pangan. Volatilitas harga ini menimbulkan risiko khusus terhadap ketahanan pangan di negara-negara berkembang, di mana konsumen lebih rentan terhadap kenaikan biaya pangan yang tiba-tiba (Rasoulinezhad et al. 2023 ).

Fokus pada produksi biodiesel kelapa sawit juga sering mengarah pada pembentukan perkebunan monokultur skala besar, yang memiliki konsekuensi lingkungan dan sosial yang signifikan. Pertanian monokultur, yang melibatkan penanaman satu jenis tanaman di area yang luas, dapat meningkatkan efisiensi produksi tetapi juga membuat sistem pertanian lebih rentan terhadap hama, penyakit, dan perubahan lingkungan. Penerapan praktik monokultur secara luas dalam budidaya kelapa sawit mengurangi keanekaragaman hayati pertanian, melemahkan ketahanan sistem pangan, dan meningkatkan risiko gagal panen akibat stres biotik atau abiotik (Elouattassi et al. 2023 ).

Pengurangan keragaman tanaman yang terkait dengan perluasan monokultur kelapa sawit dapat berdampak signifikan pada ketahanan sistem pangan terhadap guncangan ekonomi, karena penurunan harga minyak sawit secara tiba-tiba dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar bagi petani yang telah banyak berinvestasi dalam budidaya kelapa sawit. Misalnya, pada tahun 2022, petani di Mukomuko, Bengkulu, Indonesia, mengalami hal ini secara langsung ketika harga tandan buah segar anjlok hingga hanya Rp200 (~0,013 $) per kilogram (Aryanto 2022 ). Penurunan pendapatan yang tajam ini tidak hanya melemahkan stabilitas keuangan mereka tetapi juga mengurangi kapasitas mereka untuk memproduksi tanaman pangan atau berinvestasi dalam kegiatan pertanian lainnya. Selain itu, fokus pada satu tanaman komersial seperti kelapa sawit sering kali mengalihkan sumber daya penting—seperti tenaga kerja, modal, dan lahan—dari produksi pangan, sehingga semakin merusak ketahanan pangan lokal.

Dampak potensial produksi biodiesel minyak sawit terhadap ketahanan pangan meluas melampaui tingkat lokal dan nasional hingga ke tingkat global. Karena negara-negara dengan industri minyak sawit yang signifikan, seperti Indonesia dan Malaysia, memprioritaskan produksi biodiesel, pasokan minyak sawit global untuk penggunaan pangan dapat terpengaruh. Hal ini dapat menyebabkan meningkatnya persaingan untuk minyak nabati di pasar internasional, menaikkan harga dan memengaruhi ketahanan pangan di negara-negara yang bergantung pada impor minyak sawit. Selain itu, perdebatan pangan versus bahan bakar menimbulkan pertanyaan etika tentang alokasi sumber daya di dunia di mana kelaparan dan kekurangan gizi tetap menjadi masalah yang mendesak. Penggunaan lahan pertanian untuk produksi biofuel, khususnya di wilayah-wilayah di mana kerawanan pangan sudah lazim, dapat dilihat sebagai memprioritaskan kebutuhan energi di atas hak asasi manusia dasar untuk pangan (da Cunha Dias et al. 2021 ; Viana et al. 2022 ; Renzaho et al. 2017 ). Mengatasi masalah ini memerlukan keseimbangan yang cermat antara tujuan pengembangan energi terbarukan dan keharusan untuk memastikan ketahanan pangan global dan mendukung masyarakat lokal.

Dalam konteks perdebatan pangan vs. bahan bakar, inovasi seperti biofuel generasi kedua yang memanfaatkan limbah pertanian atau minyak goreng bekas menghadirkan solusi yang menjanjikan untuk mengurangi tekanan pada lahan pertanian. Kebijakan yang mendukung adopsi teknologi ini perlu diselaraskan dengan sistem sertifikasi seperti RSPO, untuk memastikan bahwa penggunaan lahan untuk produksi biodiesel tidak memperburuk kerawanan pangan. Promosi biofuel generasi kedua dapat difasilitasi melalui insentif pemerintah yang mendorong penelitian dan pengembangan dalam teknologi mengubah limbah menjadi bahan bakar, sehingga meminimalkan dampak buruk pada pasokan pangan. Integrasi inovasi teknologi dan kerangka kebijakan tersebut dapat membantu mencapai keseimbangan antara produksi energi dan ketahanan pangan.

4.2 Implikasi terhadap Keamanan Pangan Global

Perluasan perkebunan kelapa sawit untuk produksi biodiesel memiliki implikasi yang signifikan bagi ketahanan pangan global, khususnya di negara-negara berkembang di mana pertanian merupakan tulang punggung ekonomi dan sumber mata pencaharian penting bagi jutaan orang. Karena lahan pertanian semakin dialihkan dari produksi pangan ke tanaman biofuel, ketersediaan dan keterjangkauan pangan global terancam. Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) telah menyoroti potensi meningkatnya permintaan biofuel untuk mengganggu pasar pangan dengan menaikkan harga pangan. Karena lebih banyak lahan dan sumber daya dialokasikan untuk budidaya tanaman biofuel seperti kelapa sawit, persaingan untuk sumber daya ini meningkat, yang mengarah pada biaya yang lebih tinggi untuk produksi pangan. Persaingan ini dapat mengakibatkan penurunan pasokan global makanan pokok, membuat makanan kurang terjangkau dan mudah diakses, khususnya bagi populasi rentan di negara-negara berpenghasilan rendah (Elbehri et al. 2013 ).

Di Asia Tenggara, terutama di negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia, di mana produksi minyak kelapa sawit merupakan kegiatan ekonomi utama, implikasinya terhadap ketahanan pangan sangatlah akut. Negara-negara ini termasuk di antara produsen dan konsumen minyak kelapa sawit terbesar di dunia, tidak hanya sebagai bahan baku biofuel tetapi juga sebagai komponen penting dari pola makan lokal. Minyak kelapa sawit merupakan minyak nabati pokok di wilayah ini, yang merupakan bagian penting dari pola makan sehari-hari bagi jutaan orang. Pengalihan minyak kelapa sawit dari penggunaan pangan ke produksi bahan bakar dapat menyebabkan pengurangan pasokan yang tersedia untuk konsumsi dalam negeri, yang berpotensi menaikkan harga dan membatasi akses ke bahan pangan penting ini (Khatiwada et al. 2018 ; Hanafiah et al. 2022 ).

Tantangan ekonomi yang dihadapi oleh petani kecil khususnya menjadi perhatian dalam konteks perluasan perkebunan kelapa sawit. Para petani ini, yang secara tradisional mengandalkan budidaya tanaman pangan untuk konsumsi lokal dan pasar, semakin terpinggirkan karena produsen kelapa sawit skala besar memperoleh lebih banyak lahan. Hilangnya akses ke lahan produktif, ditambah dengan meningkatnya biaya input pertanian akibat persaingan dengan tanaman biofuel, membuat petani kecil sulit untuk mempertahankan mata pencaharian mereka. Marjinalisasi ini dapat menyebabkan peningkatan kemiskinan, berkurangnya produksi pangan, dan menurunnya ketahanan masyarakat pedesaan secara keseluruhan (Ogahara et al. 2022 ; Hervas 2020 ).

Selain itu, peralihan ke perkebunan kelapa sawit monokultur dapat merusak ketahanan pangan dengan mengurangi keragaman pertanian. Sistem pertanian tradisional di banyak negara berkembang dicirikan oleh pola tanam campuran yang menyediakan berbagai jenis makanan, sehingga berkontribusi pada pola makan seimbang dan ketahanan gizi. Penggantian sistem yang beragam ini dengan perkebunan kelapa sawit monokultur mengurangi keragaman tanaman yang ditanam, membatasi ketersediaan makanan yang diproduksi secara lokal, dan meningkatkan ketergantungan pada makanan impor (Hervas 2020 ; Sibhatu 2023 ). Peralihan ini dapat memiliki implikasi jangka panjang terhadap status gizi penduduk lokal, terutama di wilayah yang kekurangan gizi sudah menjadi masalah.

Dampak ekspansi minyak sawit terhadap ketahanan pangan global melampaui batas-batas negara penghasil minyak sawit. Karena negara-negara ini memprioritaskan produksi biodiesel, pasokan minyak sawit global untuk keperluan pangan berkurang, yang menyebabkan meningkatnya persaingan untuk minyak nabati di pasar internasional. Persaingan ini dapat menaikkan harga minyak sawit dan minyak nabati lainnya, yang memengaruhi ketahanan pangan di negara-negara yang bergantung pada impor komoditas ini. Inflasi harga yang dihasilkan dapat sangat merugikan negara-negara berpenghasilan rendah, di mana sebagian besar pendapatan rumah tangga dihabiskan untuk makanan (Brinkman et al. 2020 ; Kareem 2021 ). Dalam konteks seperti itu, bahkan kenaikan harga pangan yang sederhana dapat menyebabkan penurunan konsumsi pangan dan kualitas gizi secara keseluruhan, yang memperburuk kerawanan pangan dan kekurangan gizi.

Volatilitas harga pangan yang terkait dengan perluasan minyak sawit untuk biodiesel juga menimbulkan risiko bagi ketahanan pangan global. Fluktuasi harga minyak dan komoditas lainnya dapat menyebabkan perubahan yang tiba-tiba dan tidak dapat diprediksi dalam biaya minyak sawit, yang memengaruhi ketersediaannya untuk penggunaan pangan. Misalnya, ketika harga minyak tinggi, profitabilitas produksi biodiesel meningkat, mendorong lebih banyak minyak sawit untuk diarahkan ke pasar bahan bakar dan mengurangi pasokan yang tersedia untuk pangan. Sebaliknya, ketika harga minyak turun, permintaan biodiesel dapat menurun, yang mengarah pada kelebihan pasokan di pasar pangan dan potensi penurunan harga. Volatilitas ini dapat mengganggu pasar pangan, terutama di negara-negara berkembang yang kurang mampu menyerap perubahan harga pangan yang tiba-tiba (de Raymond et al. 2021 ; Davis et al. 2021 ; McClintock 2020 ).

Prioritas minyak sawit untuk produksi biodiesel menimbulkan masalah etika yang signifikan, terutama dalam konteks alokasi sumber daya selama krisis global. Di tengah konflik Ukraina–Rusia yang sedang berlangsung, yang telah mengganggu pasokan pangan global dan memperburuk kerawanan pangan di banyak wilayah, keputusan untuk menggunakan lahan pertanian untuk biofuel daripada produksi pangan menjadi lebih kontroversial. Di dunia di mana kelaparan dan kekurangan gizi merupakan tantangan yang mendesak, pergeseran ini dapat dilihat sebagai memprioritaskan kebutuhan energi di atas hak asasi manusia yang mendasar atas pangan. Dilema ini terutama terlihat di wilayah yang sudah bergulat dengan kerawanan pangan, di mana pengalihan sumber daya ke tanaman biofuel dapat memperburuk kerentanan yang ada (Albatayneh 2023 ). Mengatasi masalah etika ini memerlukan pendekatan bernuansa yang menyeimbangkan kebutuhan mendesak untuk pengembangan energi terbarukan dengan keharusan menjaga ketahanan pangan global, terutama selama masa ketidakstabilan geopolitik.

Di luar dinamika kebijakan domestik, permintaan internasional juga memainkan peran penting dalam membentuk trade-off pangan-energi. Negara-negara seperti di Uni Eropa dan Tiongkok adalah importir utama biodiesel berbasis kelapa sawit, yang sebagian didorong oleh kebijakan seperti arahan energi terbarukan UE (RED II). Sementara peraturan ini bertujuan untuk mendekarbonisasi sistem energi, peraturan ini sering mengabaikan konsekuensi sosial-ekonomi di negara-negara produsen, khususnya yang berkaitan dengan persaingan lahan dan keterjangkauan pangan (Kuchler dan Linnér 2012 ; de Paula Leite et al. 2025 ). Akibatnya, kerangka kerja internasional terkoordinasi yang mengintegrasikan tujuan transisi energi dengan pertimbangan ketahanan pangan sangat penting untuk memastikan bahwa upaya mitigasi iklim tidak membebani masyarakat pertanian di Global Selatan secara tidak proporsional.

Tinjauan ini memperluas pembahasan sebelumnya dengan mensintesis dimensi lingkungan, ekonomi, dan etika dari perdebatan pangan versus bahan bakar, khususnya dari sudut pandang negara-negara produsen. Tidak seperti penelitian sebelumnya yang sering menggeneralisasi dampak global, analisis kami menggarisbawahi kerentanan khusus kawasan—terutama bagi masyarakat petani kecil di Indonesia dan Malaysia—di bawah mandat biodiesel yang berkembang pesat. Wawasan lokal ini menawarkan titik masuk praktis untuk merancang kebijakan penggunaan lahan terpadu yang menyelaraskan tujuan iklim dengan prioritas ketahanan pangan.

4.3 Kompromi Ekonomi dan Sosial

Alokasi lahan antara produksi biofuel dan pangan melibatkan trade-off ekonomi dan sosial yang signifikan. Di satu sisi, perluasan perkebunan kelapa sawit dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, khususnya di daerah pedesaan di negara-negara berkembang. Misalnya, industri kelapa sawit menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ekonomi nasional, seperti yang terlihat di Indonesia dan Malaysia (Purnomo et al. 2020 ). Pengembangan perkebunan kelapa sawit sering kali merangsang ekonomi lokal dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan infrastruktur, dan meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak dan investasi. Namun, manfaat ekonomi ini harus ditimbang terhadap potensi biaya yang terkait dengan berkurangnya ketahanan pangan dan perpindahan sosial. Pergeseran dari tanaman pangan ke bahan bakar juga dapat menyebabkan konflik dan ketidakadilan sosial. Konversi lahan dapat menggusur masyarakat adat dan petani kecil, yang berdampak pada mata pencaharian tradisional dan struktur sosial mereka. Pertumbuhan perkebunan skala besar dapat memperburuk kesenjangan sosial, dengan manfaat terpusat di kalangan pelaku korporat sementara masyarakat lokal menghadapi berkurangnya akses terhadap lahan dan sumber daya (Wegerif dan Guereña 2020 ; Toumbourou dan Dressler 2021 ).